德商精英|石门会员刘书利:醉心钟表修复,用匠心雕刻时光,择一事,终一生。

过去,表是人们掌握时间的工具。现在,它关联着财富、身份、人际和市场。年轻的富二代们追逐潮流,腕表无疑是身份的象征,而上市公司老板戴几百万的百达翡丽,是贵族气质的诠释。

刘书利,北京常德企业商会会员、精时钟表店老板、刘书利钟表文化交流中心负责人,常德石门人。修表近四十年,见识过小小手表里的非凡世界。

匠人如梅

匠人像梅花,功夫不到的时候毫不起眼。只有用坚毅,重复风霜的磨练,期待时间与技艺彼此成全。如数九寒冬里隐忍待发的梅花,匠人是寂寞的,更是执着的。擎着这份执着,才有可能成为行业的佼佼者。

刘书利从1988年来到北京闯荡,最开始摆地摊,历经尘世风霜,笑看市井风云,在街头巷尾摸爬锤炼,到如今已经成为北京著名的古董钟表修复师,京城收藏钟表的圈内人的藏品几乎十有八九都被刘书利“治疗”过,人们公认他是“表医生”。技艺精湛,冠绝京城。

从十几岁开始学习修表至今,刘书利已经不知道自己究竟修好过多少古董表。几乎所有钟表圈内的朋友们都知道,如果自己的钟表被判了“死刑”,那么刘书利的手艺一定能让它“起死回生”。

从潘家园到东四,近四十年风雨历程,在刘书利的心里,钟表是一种文化,蕴含着诸多故事,在咬合的微小齿轮间,别有洞天,充斥惊奇。

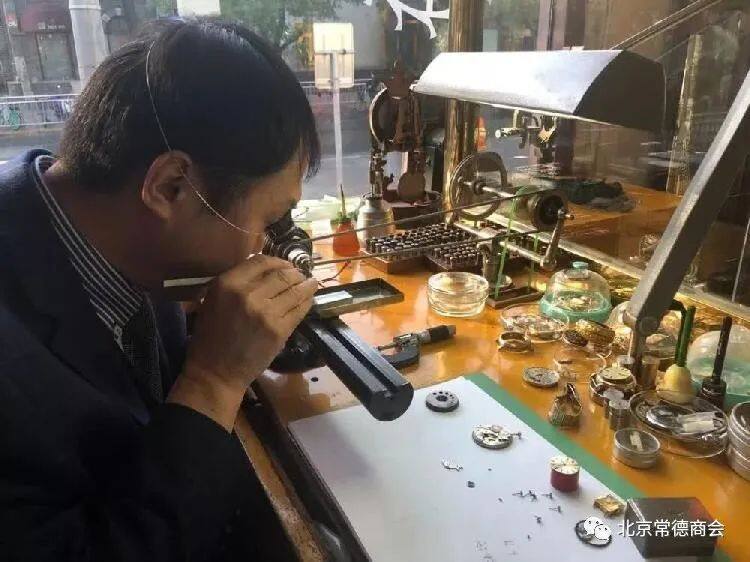

现在的精时钟表店位于北京东四北大街,胡同口的店面,行书招牌格外醒目,是一家老店。店里亮堂,左手边是一排货柜,陈列出售养护的名牌表。右手边的玻璃橱窗后是一排修表工位,工作桌上人手一台台灯、一台校表仪和一架打磨车床,四五个修表师傅和学徒戴着放大镜,伏在桌面工作,除了钟表的“滴答声”,安静异常。师傅们偶尔放下手头的活休息,拉拉家长里短。

他们身后的陈列架上摆着刘书利从各地淘回来的古董钟和老钟表维修机器,一台风车状的腕表展示架挂着几支表,像时钟似地匀速转动。到了整点,店里的古董钟“当-当”响,也会有布谷鸟的声音,声音清脆响亮,响彻耳廓。

刘书利有收藏古董钟表机械、配件的习惯,每年只要有空,他都会抽出时间飞往瑞士、德国、法国,走钟表店、机械厂、二手市场,收购二手机械和修表工具。连修表用的绿色老台灯,也是他从瑞士跳蚤市场背回来的。他喜欢旧东西,旧物好看。他在这方面有讲究,天天用、天天摸的东西,必须顺眼。

匠人精神

匠人是职业,也是态度,更是精神。依天工而开物,观物象而抒臆,法自然以为师,毕纤毫而传神。匠人做事,有板有眼,一丝不苟,求真唯美。把一份劳动角色做到如此,匠人,就不再只是称谓,而体现出一种特定的态度。态度,在经年累月的打磨之下,又会成为精神。

没有人可以操控时间,但时间是最好的见证。“慢下来,更用心”,或许,这正是匠人精神的现实语境。刘书利是修复“时间”的人,那些冷冰冰的机械,把时间变作运动,随着摆轮游丝的回旋,制造精确的时间表达,分毫不差,令人惊叹。

刘书利随时戴着放大镜,镜头固定在钢圈上,钢圈卡在脑袋上,那是修表匠的日常装备,不工作时就把镜头架到脑门上。

他说,时间就在他的手里,他工作台在店面临街的位置。观察他的工作,是一种享受,譬如一只金表的修复,他将洗过油的金表零件一件一件组装回去,不时捏起桌面上的橡皮泥擦拭缝隙间细微的污渍。组装完,他旋上发条,看了看,又放到耳边听——走得不好。

他重新把放大镜挂到眼前,检视一番,发现问题在于齿轮太紧,需要稍微车一车,让它走得更松快。他使用车床首先磨出一根细得足以插入齿轮中心的钢针,用以将齿轮固定在车床上,随后开始加工齿轮。

店面后的三层小型工作车间,放置着几十台从世界各地收购的设备,德国的莱卡放大镜、瑞士的肖布林车床、美国的万能洗床……统统都是刘书利的宝贝。一来用于工作,二来供观赏。

修表这个行当需要细致和耐心。手表机芯是极其精密的机械。有时,一支手表出了问题,修表师傅得反复拆试问题出在哪里,修上几天。表的款式材质五花八门,一些情况下,为了加工零件,首先得制作维修工具。遇上送来的表配件缺损,还得重做配件。

刘书利自己也不戴表。钟表行业里,动手的人通常不戴表,修表时怕磕碰,清洗时怕进水。再说,干钟表翻新维修的人有职业强迫症,修缮一新的手表,一旦表面印了痕,划了道,看着闹心得很。

一件事做到天荒地老,他所追求的并非世俗功利,而只是简简单单的不忘初心。

在刘书利的店中,除了一些古朴德国钟,还有许多具有传奇故事的名牌钟表:百达翡丽、万国、江诗丹顿、劳力士等,而它们中的大多数都是在刘书利的手下才得以“起死回生”。

一块上世纪70年代的江诗丹顿因为缺少零件已被宣布报废,可在刘书利的手中,它却神奇地“活”了过来。遇到难题他喜欢自己琢磨,常常是“吃饭琢磨、睡觉琢磨、骑车时也琢磨,琢磨透了灵感一来,往往一试就成功了”。

这是一种匠心。

匠心传世

何为匠心?当是有“择一事,终一生”的初心,有“终一生,爱一事”的耐心。匠心,是养成工匠的核心原生动力。在压力如此大、节奏如此快的现代社会,还有人愿意用一生去做很慢很安静、很需要沉下心才能做好的事情。他们必是不求名、不逐利,必能克服寂寞、击退诱惑、战胜自我。

钟表是欧洲人的发明,在西方的钟表文化里,修表匠人西装革履,显示出专业和风度。中国的修表师大都不讲究,“混口饭吃的一个职业”。不过刘书利讲究,他有自己的着装习惯:西装衬衫马甲领带。西服是宽大的老式,敞着扣,脚上踩一双老北京布鞋。系的腰带经过自己加工,镶上了钻石和祖母绿。这比起他那几个腰带上整个儿镶翡翠或钻石的客户来说不算什么,他们买块表都动辄几十上百万。

中国古代人讲究格物,就是以自身来观物,又以物来观自己。即所谓,格物致知,就像每个人对佛的理解,都不一样。这也跟人的性情有关。所以万物有灵,刘书利觉得每一只擎在手中的钟表,都是灵性的表达,都在述说着时间的故事。不一样的人心,就会做出不一样的作品。说白了,整个修复过程,是与历史对话的过程。

他更喜欢称那些有了损坏的表是“受了伤”,这些伤一定是有故事的,就像人一样,曲折离奇,命运多舛;毫无疑问,就像疗伤,诊治一样,刘书利成为了各种名表新贵的救命大师;“时间不停留,像青春来又走,女人似花花似梦,”一只表被他赋予生命,感情,故事,灵性,这就是匠心。

一块“受了伤”的欧米茄金表被送来了,这种高价值的表刘书利要亲自上手,需要更换齿轮,价格不菲;在刘书利的熟练操作下,不到半小时功夫,齿轮就加工好了,刘书利轻快地哼起歌,一边重新组装起手表。一会儿,金表的修复就完成了,他看了看手里的表,满意地赞叹了一声,“完美”。

再经过外观的抛光翻新,这块表重现出厂时的簇新面貌。

匠心也在传承,刘书利的大儿子是店里的大师兄,继承了钟表修复的技艺;在这样一个人们都被经济和科技裹挟前行的时代,匠心变得稀缺甚至奢侈,刘书利成了这个时代的奇葩,但值得弘扬。

匠人之所以为匠,只因他们心安魂定。要对未来有信心,就要对现在有耐心。“匠人”需要以“技”养身,更需要以“心”养“技”。我们倡导“匠心”精神,是希望在浮躁的社会中,放慢脚步,踏踏实实地做好每一件事;我们倡导“匠心”精神,是希望大家把脚步放慢,重新认清方向,坚持己见,不忘初心,择一事,终一生。匠心筑梦,梦想进行时。

每一段人生,都不妨从工匠精神里,汲取最朴素的力量。罗素曾经说过,伟大的事业根源于坚韧不断地工作,以全副精神去从事,不避艰苦。只有专注于少数几件最重要的事情,不去操心一大堆无关紧要的细节,我们才能找到幸福;只有坚持少做一些,以少赚多,我们才能圆满人生。追求细节,才能塑造有品质的作品;精益求精,才能有完美的结果。希望所有在坐的各位都能够在浮躁的社会中,修炼一颗“匠心”,爱生活,爱工作,更用心。